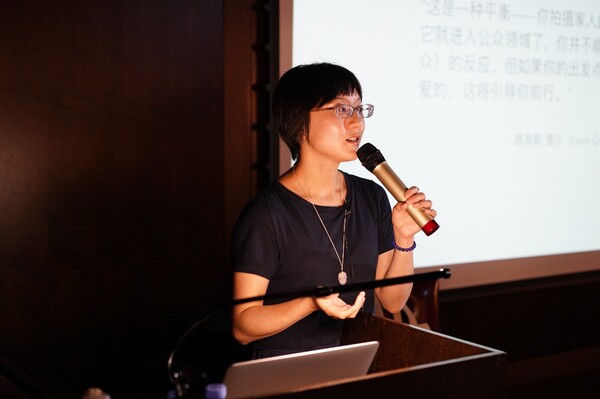

周仰(点击关注摄影师)

摄影师、译者,并在上海外国语大学新闻学院担任外聘摄影课程教师。

在上海持续拍摄个人项目,作品关注年龄、文化遗产与记忆。

她拥有上海外国语大学广播电视新闻专业学士学位和英国威斯敏斯特大学报道摄影硕士学位。作品曾在连州国际摄影年展、天水摄影双年展、浙江美术馆、集美·阿尔勒国际摄影季等展出,并获集美·阿尔勒Madame Figaro女性摄影师奖提名。

《漫长的告别》(Fading)是摄影师周仰用六年时间完成的摄影书。从2010年末到2013年夏天,她记录了患阿尔茨海默病的外婆最后的日子,以及疾病对全家人的影响。这种脑部的缓慢退化是不可逆的过程,任何药剂都无济于事。拍摄《漫长的告别》的过程,既是对外婆生命最后历程的记录,也是作为家人,摄影师得以逃离无力感的疗愈手段。而把这些照片编辑成书,某种程度上也是对于这段时光与对外婆的情感的交代。

尽管这本书是摄影师个人家庭的故事,但阿尔茨海默病已然成为侵扰近四分之一老龄人口的脑部疾病,推动该疾病的正名以及普及相关专业知识,这些举动对患者和照料他们的家属都意义重大,这也是此摄影项目的社会价值所在。

2018年5月,《漫长的告别》通过众筹方式实现了正式出版。在 Open See Talks 中,周仰将回顾编辑、设计和众筹的过程,以及探讨将个人家庭故事带入公众领域的意义。

这是第 019 期「 图虫·Open See Talks 」

(原“胶囊Talks”)

Open See Talks

是图虫创办的国内首个摄影系列演讲节目

△ 演讲视频,点击即可播放

(下文为完整文字稿)

演讲全文

为什么拍下《漫长的告别》

感谢图虫和IG的邀请,让我在这里分享关于《漫长的告别》背后的故事。《漫长的告别》是关于我外婆的一本摄影书,可以说是一个个体家庭比较私密的故事。今天我会向大家讲述这个项目的起源、摄影书的编辑思路,以及将这个私人故事带入公众领域的意义。

2008年,我们家为外公外婆举办了金婚典礼,当时我就想拍他们的生活。不过,还未来得及拍摄,2009年10月,我便去英国进行为期一年的研究生学习。2010年末回国之后,我按照原计划开始拍摄外公外婆,这时才发现外婆的阿尔茨海默病已经较为严重了。

实际上在留学期间,我与家人视频时就从我妈那里得知外婆患上了这种病症,但直到回国,才了解到其程度。回忆起来,在我在出国之前,她每天重复去问问题的状态就是短期记忆力的消失,已经是一个早期,甚至是中期症状了。只是我们当时都以为她是自然的老化。

2010年末开始拍摄时,外婆的思路已经十分混乱,很多词汇说不出来,她会在家里到处找东西,问她找什么,她说我找那个圈。但是你不知道她到底是找银行卡,还是找遥控器,这些名词她都说不出来,所以都用圈来代表。

最初拍摄,我比较注重记录外公外婆的互动。外公对外婆非常照顾,外婆还能走路的时候,出门散步,他总是去牵她的手,出发前还会帮她挑选衣服,晚上起夜也会领着她。不过,当时外公也已经快90岁,并没有能力承担照顾外婆的重任,阿尔茨海默病的病人,几乎是需要有人24小时盯着。因为我妈是家里面的独生子女,所以这个重任就落在我妈身上。慢慢地,我的拍摄开始关注整个家庭对这个疾病的反应。

2011年末,有一天晚上外婆从床上摔下来,我们就发现其实家里已经不太能去照料这么一个病人,因为我们没有专业的护理设备。我们试图让她在医院里面住了一段时间。这个时候她开始不愿意走路,对她来说怎样去迈出一条腿是一个很困难的事情。每天我的妈妈都会让她在走廊里练习走路,但每次都很煎熬,走了两步就不愿意走了,最终只能开始坐轮椅。

2012年春天,我们决定送她去一个比较好的养老院,所以外婆最后一段日子其实是在养老院当中度过的。我们就这样过了一年多。其实除了思绪混乱,外婆的身体一直还不错,但当时我有一种感觉,似乎我不能离开上海很久。

2013年夏天,我又去英国待了个月,做一些摄影师采访。事情就在这时发生了。那年夏天上海特别热,有连续几天40多度的高温,所以养老院就开了空调。由于外婆的疾病,她没有办法说自己冷了或者热了,在这个过程中她着凉了,引起了肺部感染,住进了重症监护室。我妈给我打电话,发了外婆在重症监护室的照片,于是我回到上海。

当时她在重症监护室住了六七天,每天只有半小时探望时间,我在书中放了一张重症监护室窗帘的照片暗示这一过程。虽然我们决定不做创伤性的治疗,但在重症监护室里她已经非常痛苦,插了鼻管,戴着一个氧气面罩。

后来她的情况有一些好转,但是一个月之后,又一次恶化了,最终在2013年8月份外婆离开了我们。如果是亲人突然去世,很多人可能会有很大的悲伤,但是当时对我们来说,这种非常巨大的亲人离世的悲伤,似乎在最后这三年当中,在每一天的悲伤当中,已经被稀释掉了。最后,我们感觉好像外婆也解脱了,我们也解脱了。

编辑、设计与众筹

外婆去世后,我觉得应该把三年多拍摄的照片编辑一下做一本书,可以说是对外婆的一个交代。下面我会聊聊编辑这本摄影书的主要思路。

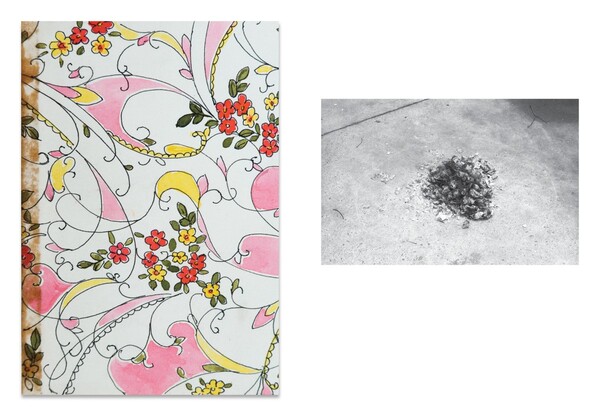

在编辑的过程当中,我不是把它当作一个纪实的项目,而是试图探讨了与记忆有关的事情。外婆年轻的时候在印染厂中设计布料图案,是一位经常得奖的高级工艺美术师,在很早之前,我就得到了她两本当时工作时留存的手绘图案原稿本子。这些代表的是她的工作,十分值得骄傲的人生篇章,编辑摄影书时我的第一反应就是要把这些图案放进去。

从2013到2016三年我做了三本样书,在第一本样书中图案原稿和摄影并没有产生很密切的关联,我只是将她的花样本页面翻拍下来,整个插入书里,但这样的效果并不是很好。到第二版的时候,我就开始思考如何让这些素材与后面我拍的表示阿尔茨海默病现实的照片有机结合起来。另一方面,我也找到了外婆的一些老照片,如果说花样原稿代表了她曾经的工作,那么老照片就代表了她的生活,两部分共同组成外婆的记忆。

我们总是靠自己和他人的记忆来确认我们和别人之间的关系,当这些记忆不见了,是否关系也不复存在?而我们当时一直觉得,虽然她叫不出我们的名字,在后期她也搞不清楚我们的关系,但是她可能记忆并没有消失,只是在脑子非常深的地方,她没有办法把它调取出来——就好像一台电脑,所有的数据都存在于硬盘之中,但是文件名错乱了,无法读取。这种想法予以我们一些安慰,我就把这样的期望带入我的编辑当中。

比如,拍这张照片的时候应该是2011年的夏天,外婆外婆坐在沙发上,电视机开着,她虽然和外公处于同一个空间,却会跟电视机里的人去对话。我在编辑的时候想,她是不是也可能在脑子里出现了曾经她和外公一起散步在某个河边的场景。

还有这张照片,我妈妈给外婆洗澡。在洗澡的画面之后,我放了图案原稿中外婆以前画过的一条鱼。我也会想象,她会不会在那个瞬间想起来,自己曾经画过这么一条热带鱼。

有很多人会问,为什么有勇气去拍家人生病的这样一个状态?其实到后来,拍摄已经不再是为了获得照片,而是给你一个接受眼前事实的方式。当时外婆已经叫不出我们的名字,几乎没有办法用语言交流,所以我每天去看她可能只能互相坐着,大眼瞪小眼,所以相机成为一种与外婆发生互动的工具。

当然,我在这个过程中其实也拍了不少很实在、很痛苦的照片,比如在重症监护室的照片,但是编辑时都没有放进去,因为残酷的现实不是书的重心,那样的照片跟整本书的气质不太符合。

《漫长的告别》翻书视频

将个人家庭故事带入公众领域

今天分享的最后一个部分,我想谈谈将这样个人家庭的故事带入公众领域的意义。中国人素来讲究“家丑不外扬”,然而不可选择的疾病怎就成了“丑事”?如果一个人得了心脏病、高血压,人们都会觉得是再正常不过的事情,但是得了影响神智的疾病,却成为一种耻辱,这是应当予以纠正的现象。在摄影书做出来之前,2015年的时候,澎湃新闻做过一个“不可言说的疾病”的专题,邀请我写外婆的故事,另外几个故事则是关于抑郁症、精神障碍等,它们都是由于人们的不了解而引起的歧视。这让我受到启发,意识到应当把外婆的故事传播出去,以便提升人们对于阿尔茨海默病的认识。

去年12月在连州摄影年展上,我看到了英国摄影师路易斯·奎尔(LouisQuail)拍摄他大哥精神分裂症的作品,之后我对他进行了采访。他提到,“我意识到有时候比被刺探隐私更糟的是被忽视。作为家人,继续容忍这种忽视——不去拍这个故事,不把他的疾病带入公共领域,不去发声——这很容易。但这正是大多数有精神分裂症患者的家庭的情况,但社会上并没有对精神分裂症的充分讨论……因此,对我来说,这是一种责任,也是机会。”这一观点我十分认同。

2017年末,我在“书名号”网站开始做《漫长的告别》出版的众筹,过程本身也是一种传播。2018年5月图书付印,总共四百多人参与众筹,可以说反响比较好。

根据2010年的一项统计,中国阿尔茨海默病患者数达到了569万,居世界第一,然而,其中49%的病例被误认为是自然老化现象,仅21%的患者得到了规范诊断,仅19.6%接受了药物治疗。实际上,我也是在外婆去世之后才了解到这种疾病虽然不能被治愈,但发病之初若能正确用药,便能很大程度地控制疾病进展速度,提高患者生活质量。

在中国,还有一种更可笑的观念阻碍着阿尔茨海默病的及时诊断——这种病被称为“老年痴呆”。显然,这属于被桑塔格(Susan Sontag)在《疾病的隐喻》中称为“有失人格”的疾病,它给患者“带来一种新身份,使患者变成’他们’中的一员”。“痴呆”的称谓把疾病变成了人格侮辱,也让患者和家属讳疾忌医。近两年,我发现越来越多的个人、机构关注到这一议题,尽管为此疾病正名或者新近的疗法对我外婆来说已经晚了,但我也希望通过这本书微弱的传播,告诉更多的患者和家属,阿尔茨海默病不该是一种耻辱。

在最后,我还是希望以路易斯·奎尔的访谈来结束,“这是一种平衡——你拍摄家人的故事,一旦发表它就进入公众领域了,你并不能完全控制最终(公众)的反应。但如果你的出发点是善意的,是带着爱的,这将引导你前行。”

谢谢大家!

【图虫·Open See Talks】内容版权归作者及图虫团队所有

不得擅自转载或二次修改

转载/应征讲者/品牌合作 请联系:

duyang@bytedance.com