罗伯特·弗兰克(Robert Frank)在加拿大的新斯科舍省Inverness去世,享年94岁。

作为20世纪最具影响力的摄影师之一,他所实践的“主观性摄影”和“非决定性瞬间”为后来的摄影师带去了深远的影响。

我们联系到了摄影师王轶庶,他曾于2009年拜访了罗伯特·弗兰克在纽约的居所,并写下这篇手记,发表在当时的《南方周末》上。

王轶庶也授权我们发布一批珍贵的照片,摄于当时大都会博物馆的《美国人》展览,以及罗伯特·弗兰克与夫人在纽约的家里。这些照片都是第一次发表。

罗伯特·弗兰克( Robert Frank,1924-2019)

最初的就是最好的

——罗伯特·弗兰克的《美国人》:一本摄影名著的50岁生日

作者:王轶庶

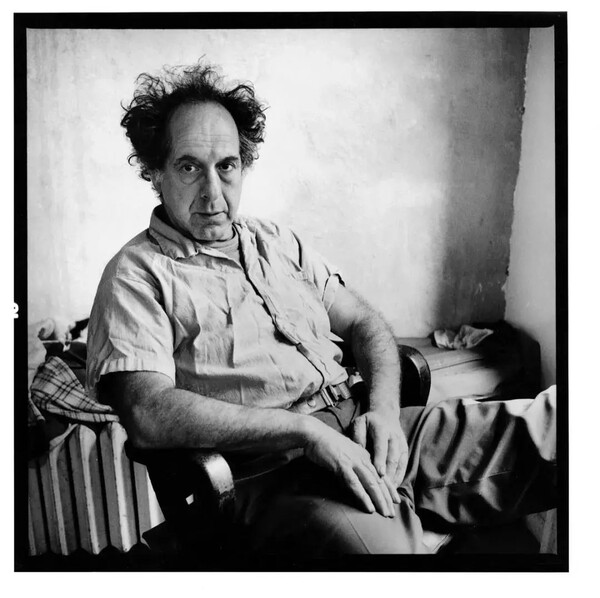

罗伯特·弗兰克更老了。

他坐在纽约曼哈顿下城区的家里,穿着一件破旧的羽绒服,头发一如既往的杂乱,一脸胡茬,微笑地看着我们。和两年前在中国平遥时相比,他的皮肤更松弛了,走动起来腿脚看上去比以前更慢一些,工作室里的一个小台阶他都要小心翼翼地下。但总体来说,他是个硬朗的老头。他的反应依然很快,思路绝对清晰,听力完全不像一个85岁的老人,对周围人细小的声音和活动表现敏感。

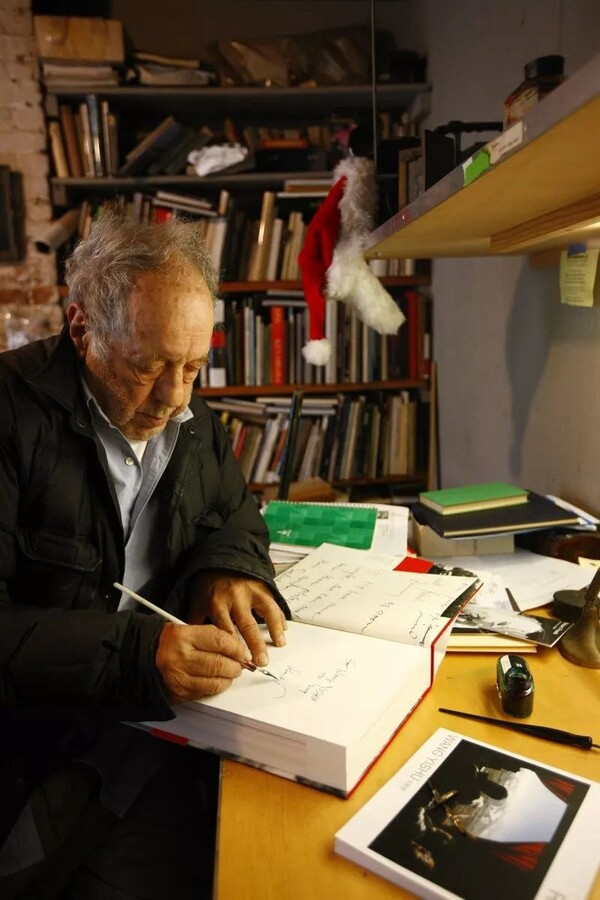

Frank于家中 摄影/王轶庶

Frank于家中 摄影/王轶庶

从进入他三十多平米的会客厅里的那一刻,这个空间就被他强大的目光罩着,覆盖着每一个角落。仅仅用相机就熟练地解剖了美国的目光难免令人敬畏。说话间他会时而瞄你一眼,有时又会迅速地打量你一下。更多的时候,他会搓着手指喃喃自语,目光变得有点空,落在远处,陷入回忆中。深秋的纽约天气转凉,来自日本的年轻女助手砍着圆木,生起了壁炉,弗兰克抱歉地说着:“烟有点大。”

真相可能并不存在

有生之年能看到自己大型回顾展的艺术家并不多,这关乎名望、寿命、潮流和运气。

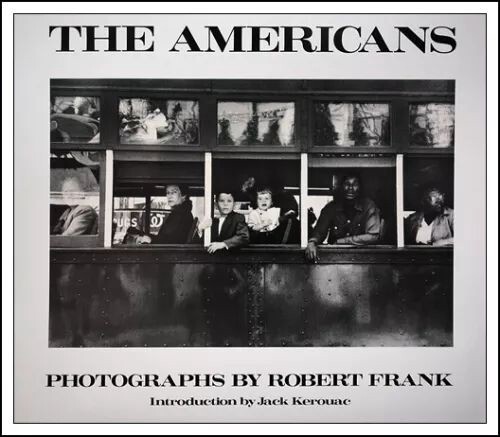

10月的纽约大都会美术馆门口挂着大幅宣传海报,里面正在举行名为《LOOKING IN》(寻找)的罗伯特·弗兰克回顾展。这个被称为创造现代摄影圣经的大师,在1959年他的惊世名著《美国人》刚出版时被人弃如敝屣并质疑他的动机。十多年后,这本书方始引起人们的注意,而上世纪七十年代,他的名声已如日中天。不仅是在美国,全世界的摄影家都在从中汲取营养,从而开启了二战后世界摄影的新潮流:更注重真诚的、个人的观看。在今年《美国人》出版50周年之际,他坦然地接受着人们的敬意。《寻找》大展从今年元月起,在华盛顿国家美术馆、旧金山现代艺术博物馆和纽约大都会博物馆这三家美国顶尖的美术馆里巡回展出,展览内容是《美国人》全部83张由弗兰克本人亲手印放的原作及各种文献资料。LOOKING IN语出自弗兰克的原话:“我总是向外边看,实际是向里面看,我试图找出真相,但真相可能并不存在。”这并不是他的第一次大规模回顾展,1994年,华盛顿国家美术馆在收藏了他捐出的全部底片和作品后即为他举办过《MOVING OUT》(出动)大型回顾展。相比今年的《寻找》,那年的《出动》更像是一次对艺术家的盖棺定论,《出动》从弗兰克年轻时刚拿起相机时的作品,一直到他晚年的作品做了一次全景式的扫描。在《出动》展览前言中,华盛顿国家美术馆对弗兰克的定义是:他是二战后无可争议的最重要的摄影家。

纽约街头的展览海报 摄影/王轶庶

在纽约大都会博物馆,弗兰克的展厅里面总是人挤着人,老年人似乎多一些,他们三五成群结伴来看,对着照片不停的发出感叹,时而指指点点说笑。的确,那些50年前的影像难免勾起美国观众的怀旧心情。即使是在50年后的今天来看,《美国人》仍不是一本容易读懂的摄影集,有关这本书的讨论几十年来一直没有停止。展览方似乎也意识到这点,在每幅作品下都做了大段的注解,从画面到当时的背景。展览严格按照原著照片排列的顺序摆放,不少注解都阐释了顺序的理由,提示观众应该注意此张与下一张的关联。

大都会展览现场

看展览的年轻人 摄影/王轶庶

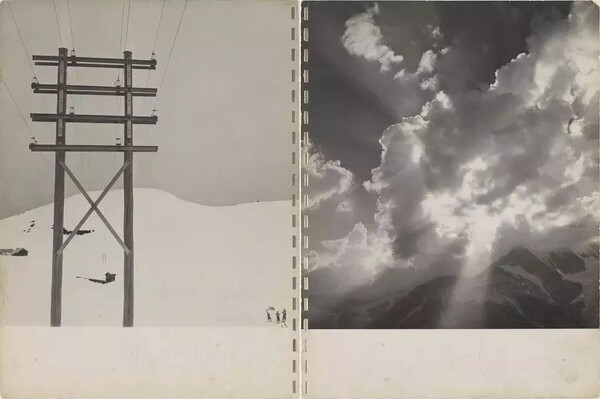

看过无数次《美国人》画册,画面模糊影像粗糙似乎是弗兰克的商标。见到原作令人感到惊讶的是,这些在上世纪70年代到90年代期间由弗兰克本人印放的黑白原作水准极高,与印刷品差别巨大,尽管和画册总体风格接近,但只有面对原作才能明白他精湛的暗房技艺,他完全知道自己想要达到什么效果,83张作品一以贯之的影调,沉郁庄严。标注下显示其中不少作品来自于私人收藏和其它美术馆,看来要凑齐《美国人》回顾展,国家美术馆也要四处借原作。展厅特辟出一面墙,上面钉满照片,重现了弗兰克当年挑选照片的过程:他从一年多美国之旅的28000多张照片中挑出1000张,把它们钉在墙上反复看。

重现当年挑图的照片墙 摄影/王轶庶

10月9日,名为“弗兰克之夜”的报告会门票在一个月前就被抢购一空,当晚馆方加售60张站票,数百人排起了长队。当弗兰克走进大都会埃及厅内的礼堂时,千余名观众的掌声持续了将近两分钟。

见面会入口处 摄影/王轶庶

Frank见面会 摄影/王轶庶

《寻找》大展是对《美国人》这部奇书的一次彻底解密。随展览推出的同名画册厚达500多页,首次公开了全部83张作品所在的同卷底片小样。细读这些小样,可以了解到弗兰克如何选择目标,接近目标,挪动身体,以及如何挑选作品。底片小样显示,他往往挑出新场景中的第一张。这和他的好友、作家金斯伯格的观点不谋而合:“最初的就是最好的”。整组底片还原了他当时的目光流动,他就那样看着,看着美国各阶层的人,看着道路,看着天空,时而讥讽,时而感伤,他用相机无情地调戏了50年代沉浸在良好感觉中的美国。这一切符合当年他写给古根海姆基金的拍摄计划的阐述:“我想用照片拍摄一些常见但又不好解释的事”。弗兰克在拍美国人时从不与被摄者交流,画册除了“垮掉一代”作家凯鲁亚克写的序外没有任何说明文字。弗兰克说:“强大的视觉应该使解释无效,不能什么都告诉读者,他们必须自己去看”。凯鲁亚克后来对他的描述很精确:“罗伯特·弗兰克就像趴在天花板上的一个苍蝇,无声地注视着一切。”

我喜欢困难,困难也喜欢我

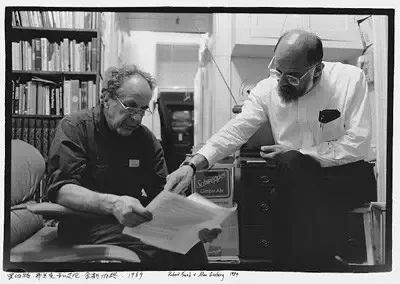

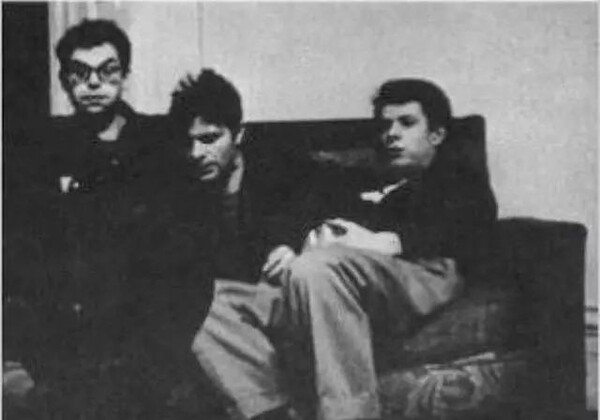

西方评论界经常把凯鲁亚克的《在路上》形容成《美国人》的文字版。弗兰克与垮掉的一代的友谊其实是在《美国人》拍摄完成之后开始的。

尽管他1955年踏上他的征程之际就已经和他们有了不少相似之处。他的风格和凯鲁亚克杰出的跳跃式语言一样自由、松散、有创意;和金斯伯格狂热的哭喊一样直接、自发、强烈。弗兰克与他第一任妻子、雕塑家玛丽都是1950年代末纽约格林威治村和下东区一个艺术家协会的成员,这个小圈子还包括抽象主义画家德库宁、小说家威廉姆·巴勒斯、诗人艾伦·金斯伯格。当年弗兰克的拍摄动作让凯鲁亚克感到敬畏,他描述弗兰克“能像猫一样趴在草地和马路上,或像一头怒气十足的熊,对他想看到的一切举起相机”,“看到这个家伙开车时突然一手拿起他那300块钱的德国小相机,迅速对准前方飞过去的什么东西按下快门,还是透过没洗过的挡风玻璃,真是太不可思议了!”

Frank(左);凯鲁亚克(右),1959

Frank(左);金斯伯格(右), 1989

《美国人》出版时弗兰克35岁,拍完《美国人》,弗兰克撂下一句话,“我已无须再用摄影证明我的才能了”,就转头拍电影去了。拍了十多年独立电影,包括给滚石乐队拍纪录片,其间他和原配夫人玛丽离婚,和现任太太琼在70年代在加拿大西科省的小岛买了块地,自建了小屋,每天花很多时间看海。1974年女儿安德列在危地马拉因空难去世对弗兰克打击很大,更大的打击是1990年代儿子也因病去世。“我很内疚,我总是想念着孩子”,很多年过去了,弗兰克在友人面前仍然掩饰不住痛苦。“我喜欢困难,困难也喜欢我。”弗兰克说。今年他新出了一本《父亲的摄影》小画册,里面是弗兰克童年的照片和一些度假的场面。弗兰克说很小的时候就为这些照片激动,并想像着这些照片出版该会怎么样,他向父亲表示也想成为摄影师,父亲说他也想成为个摄影师可仍然要靠卖收音机养家,也许弗兰克应该掌握一种谋生的技能来养活摄影。弗兰克说他的父母都爱过体面的生活,也渴望成名,“如果他们知道我现在名气这么大可能会很高兴,但是他们看不到了,包括我的孩子……”

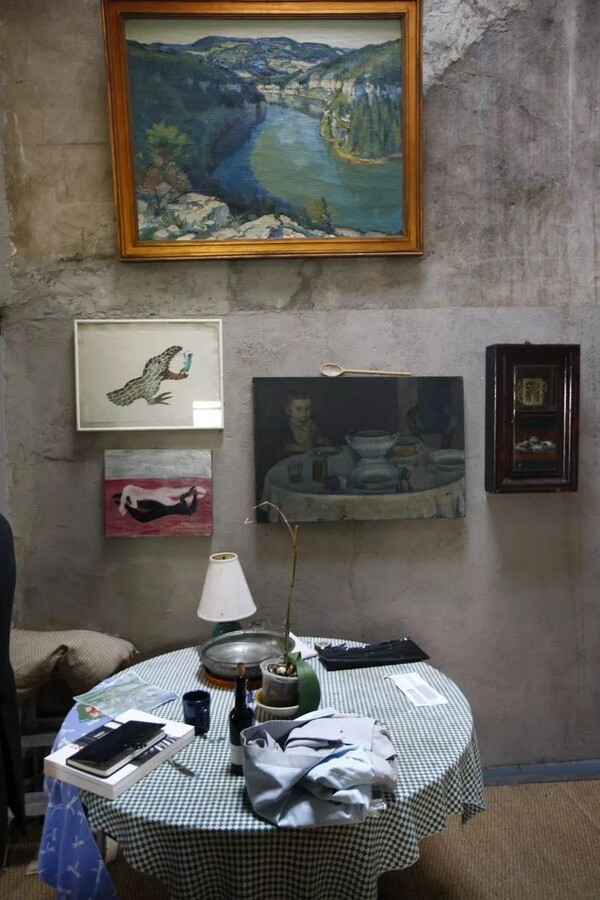

Frank和夫人琼在一起 摄影/王轶庶

弗兰克夫人,今年80岁的琼是个优秀的铁艺家、画家,但长期淹没在弗兰克的影子里。两位老人膝下无子,相依为命,对生人谨慎戒备,对各种邀约左右为难。晚年的弗兰克喜欢艳丽的色彩,漂亮的女孩,喜欢新奇瞬易的事物,对大红大绿的中国民间剪纸荷包极为喜爱,见到年轻女孩总喜欢拉着她们的手。

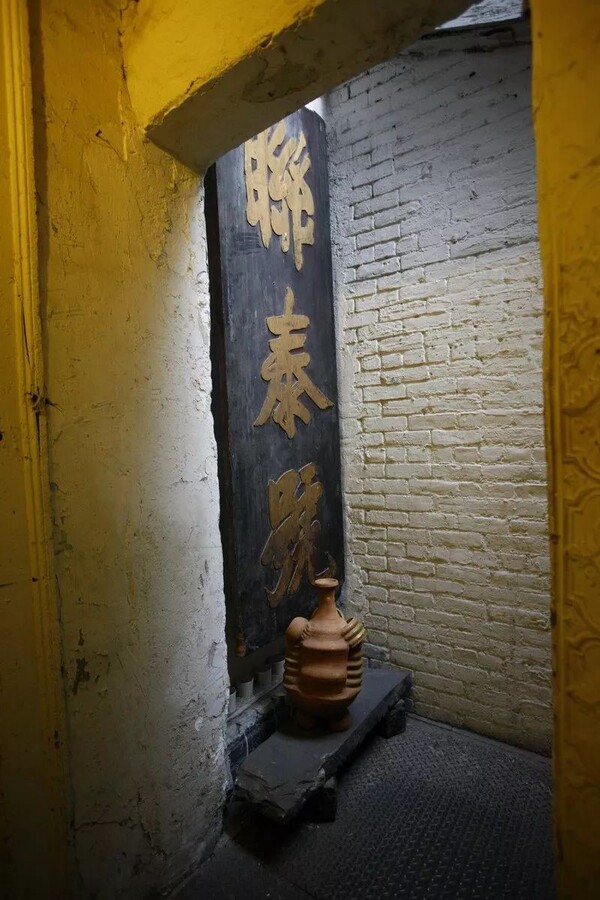

他的工作室正门口立着一个巨大的“联泰号”中国匾,那是老头几十年前从唐人街拣来的,在工作室显眼处挂着已故中国大画家常玉送给他的油画原作和几件雕塑,还有一张金斯伯格给弗兰克父子拍的合影。上世纪40年代,常玉曾和弗兰克住在法国同一间公寓。老头对照片的记性显然超过其它,一眼就能认出2007年在平遥曾见过的照片。

门口的联泰号 摄影/王轶庶

墙上挂着的常玉的画 摄影/王轶庶

谈照片是明显令他兴奋的话题,他不断地翻看我们带去的画册,一边自言自语说:“好照片一定要出版,当然这需要运气。我那时的运气还不错。”他2009年最新出版的画册《7个故事》,汇集了这两三年他在数个国家访问时用波拉一次成像相机拍下的照片,其中一本是中国,在这个小小牛皮纸封面画册里,他记录了中国的官员、摄影师朋友、宾馆的灯、敞开衣服的中国女孩、阳台的花。弗兰克说:“我喜欢波拉相片影像会自动褪色消失的特点,照片记录记忆,记忆会忘掉……”

Frank给王轶庶写赠言 摄影/王轶庶

作品回顾

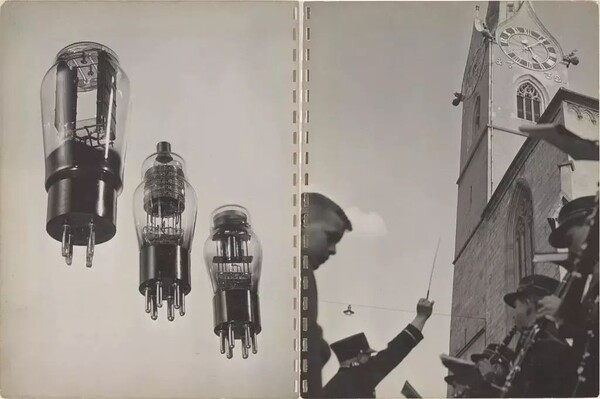

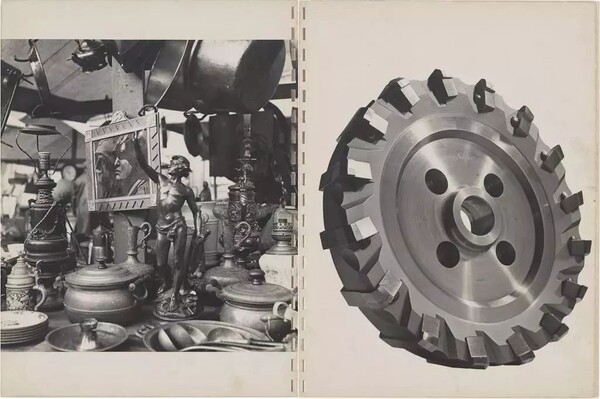

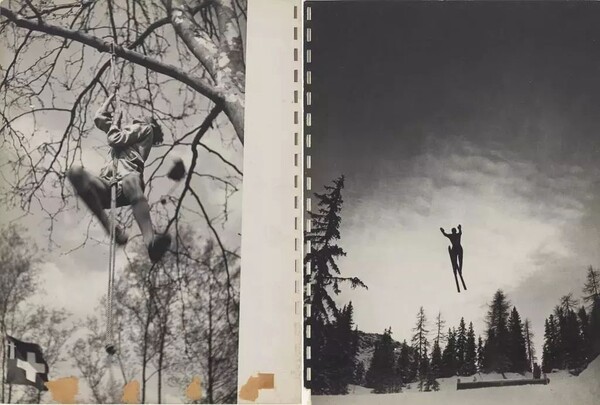

1946年,弗兰克在米兰、巴黎和斯特拉斯堡旅行和摄影,并创作了第一本摄影集“40 Fotos”。整本书融合不同流派的照片,确立了形式和主题之间巧妙互动的基调,同时也强调了相似的形状和属性。

40 Fotos,1946

1955年,Frank开着一辆破旧的二手车,带着他的家人开始为期两年的环美旅行拍摄。

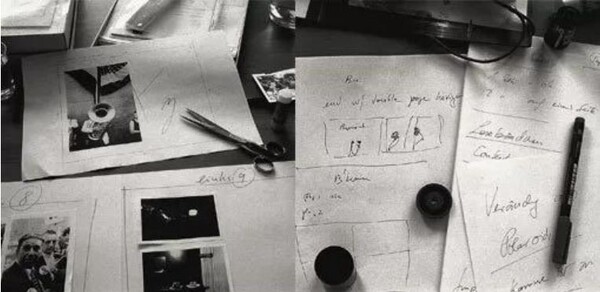

1956年6月,回到纽约后,Frank开始整理他拍摄的767卷胶卷。他从两万多张底片中选出了83张照片,收录进一本名为“The Americans”的摄影集。

1958年10月《美国人》出版。

设计稿

The Americans,1958

1959年,《纽约是》(New York Is)发布,里面展示了二十多幅Frank拍摄的照片,并配有时髦而富有鼓动性的文字说明。后来,在重新发现的这些冲印照片中,包括一些当时没有出版和以前从未见过的照片,显示出其将深深往往孤独的目光投向这个城市,因为他将要在这个国家的其它地方重塑美国看自己的方式。

《纽约是》,1959

但就在大众开始追捧、效尤之时,Frank扔下一句“我已经无需再用摄影证明我的才能”,开始转战电影拍摄。

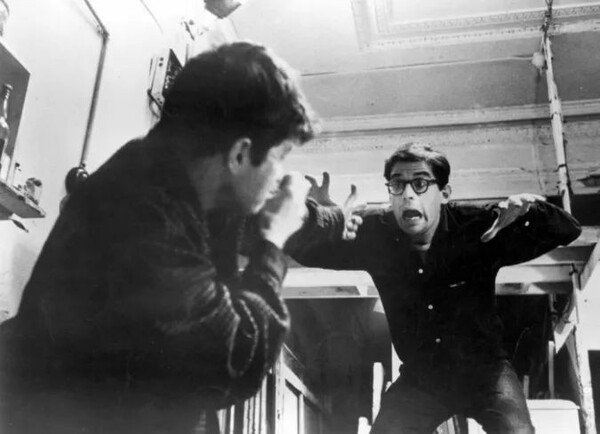

Pull My Daisy,1959

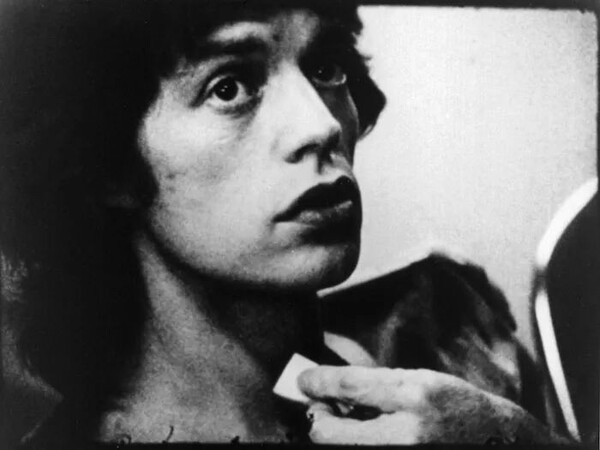

我和我的兄弟,1968

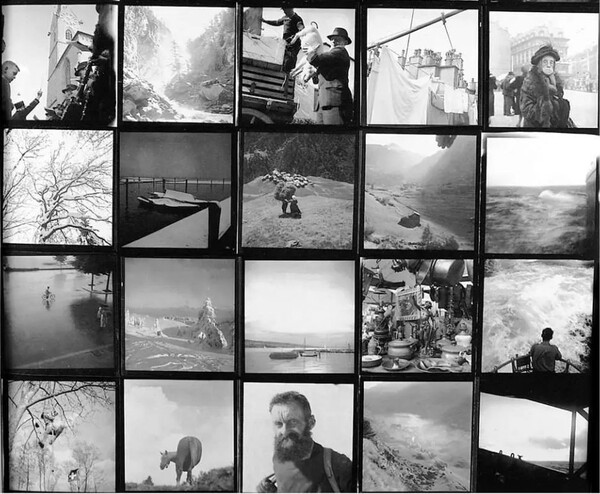

1972年,他拍摄滚石乐队纪录片“Cocksucker Blues”,跟随纪录当年滚石在美国的巡演,因其中记录下了乐队成员嗑药和与骨肉皮鬼混的场景,这部纪录片有好长时间不能公开发表。

Cocksucker Blues,1972

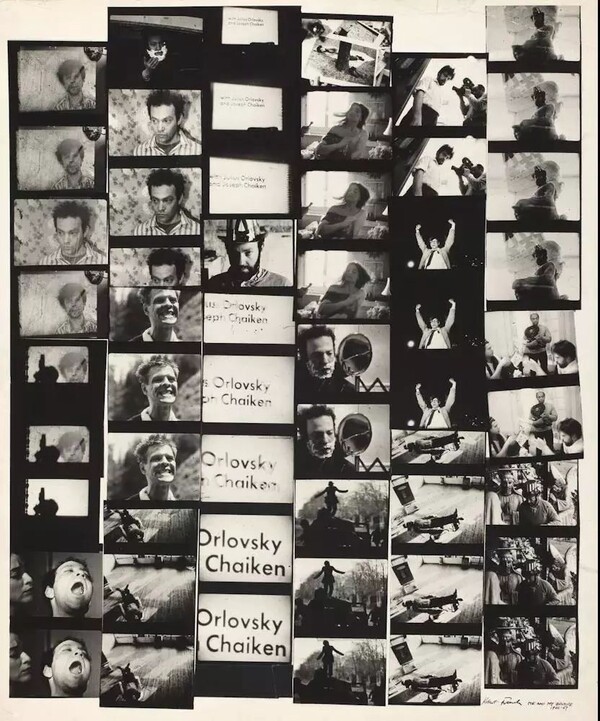

同年,他出版了自传性质的摄影集“The Lines of My Hand”。书中照片受到电影拍摄手法的启发——照片不再是单幅、跳跃的,而是像电影胶片一样的连续画面。

The Lines of My Hand,1972

1974年,他开始用宝丽来相机做摄影实验;1975年,他开始用机器制作拼贴画……在这几年里,弗兰克照片具有浓重的主观色彩,他经常在一张相纸上打印多张底片,或者用胶带、胶水甚至钉子把多张底片组合在一起。

2007年9月,83岁的弗兰克曾造访中国北京和平遥,据说他是看完李振盛《红色新闻兵》画册后,激起了对中国的好奇心。《红色新闻兵》纪录了残酷年代的中国,但距弗兰克看到,过了半个世纪。

2007年9月,83岁的弗兰克曾造访中国北京和平遥,据说他是看完李振盛《红色新闻兵》画册后,激起了对中国的好奇心。《红色新闻兵》纪录了残酷年代的中国,但距弗兰克看到,过了半个世纪。

Frank于中国

Robert Frank的视角选择具有强烈的主观性,他用自己“主观性”激发着观者去发现,去思考。

正如杰克·凯鲁亚克在罗伯特·弗兰克的影集《美国人》的序言中写的:“摄影是一首需要咀嚼的忧郁诗”。

(文章图片来源于王轶庶及网络)

本文内容版权归图虫创作团队及作者所有

不得擅自转载或二次修改

转载/应征讲者/品牌合作 请联系:

duyang@bytedance.com